感想

ここ数年の「絶対勝たないマシン」で出場するのと違って、今年は「勝ちにいくマシン」を出すことにしたため、大会前はかなり苦労しま

したが、優勝する喜びを久しぶり

に感じることができました。またスターリングエンジン普及協会賞も併せていただくことができ、とても充実した大会になりました。

引退したつもりになっていたRCクラスにもう一度挑戦しようと思ったきっかけは昨年11月に神奈川大学

原村先生から送られてきた論文「高性能模型スターリングエンジンにおける流動と軸出力の特性」でした。この論文は第14回スターリングテクノラリーで私が

作ったエンジン「TOMCAT

10」を用いて流動抵抗と図示仕事を測定したものですが、私が最近のエンジンで採用しているハニカムプレート積層型再生器が一般的に使われる金網型再生器

よりも高性能であることが示されていました。流動抵抗を小さく熱交換能力を高くできる構造をいろいろ考えてたどり着いたハニカムパイプ積層構造ですが、そ

の効果が確認されたことで、TOMCAT 10でやりきれなかったことにもう一度取り組んでみようと思ったのでした。

TOMCAT10の問題点は主に2つ、加熱時の熱膨張によってシリンダに応力がかかって変形し摩擦が大きくなってしまう(これを防ぐためにエンジンを引っ

張った状態で固定したりしていました)ことと、熱交換器をU字型に配置するため、死容積が大きくなってしまう(積層ハニカムプレートとシリンダの接続部を

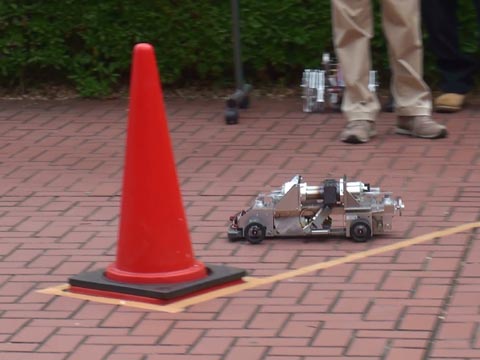

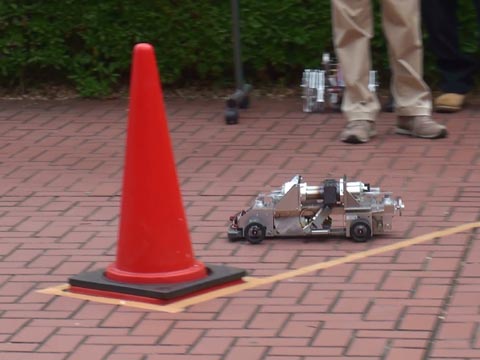

細くしすぎて回らないエンジンを作ったこともありました)ことでした。これら2つの問題を解決できる方法がないか考えた結果、2つの水平対向型エンジンを

ドライブシャフトで連結したロス機構で駆動する構造を思いつきました。水平対向型のエンジンはヒータ、再生器、クーラを一直線上に配置するため、熱交換器

の最適設計ができます。また、クーラ側のみをエンジンマウンタに固定し、ヒータ側は半径方向からの3点押付け支持とすることで、加熱時のエンジンの熱膨張

による応力は完全に開放され、シリンダの変形もなくすことができました。

4年前から大学の非常勤講師をやっていますが、学生たちの設計からヒントをもらったものもありました。コンロッドにピロボールを使う設計は時々見かけてよ

く回るエンジンも多かったのですが、Neccarにも採用してみたところ、ベアリングを用いるこれまでのものよりも良好な結果が得られました。ロス機構が

エンジンから受ける力によってベアリングで吸収できる以上に変形していたのだと思いますが、勉強になりました。

今回新しく考案した水平対向4気筒エンジンは、様々な所に試行錯誤が必要で、やりきれなかった部分も数多く残りました。しか

し、この構造の潜在能力を感じさせるエンジンが作れたので、これから更に改良していきたいと思います。

2014年11月11日

チームスタッフ紹介 チームスタッフ紹介

第18回スターリングテクノラリー記録 第18回スターリングテクノラリー記録

第18回スターリングテク

ノ

ラリー参戦記 第18回スターリングテク

ノ

ラリー参戦記

|